Nos profondeurs hydrauliques

Rencontre avec Thomas Cavalera, docteur en hydrogéologie

Résurgence d’eau saumâtre dans la calanque de Port-Miou (débit de 3 000 litres par seconde)

Résurgence d’eau saumâtre dans la calanque de Port-Miou (débit de 3 000 litres par seconde)

La nature n’est pas verte. A Marseille par exemple, elle est surtout blanche et bleue. Et c’est bien la vie qu’il faut lire dans ces masses élémentaires : si l’une d’elles (la bleue) est le milieu matriciel de toute évolution, l’autre (la blanche) est pour une bonne part constituée de restes d’organismes qui s’y sont développés – végétaux, coquillages et squelettes des microalgues, animaux marins. La mer a déposé et compacté un matelas colossal formé des résidus de son exubérante vitalité, et ces masses compressées sont revenues à la surface par le jeu de la tectonique. Ce sont ces augustes formations qu’un samedi après-midi, dans les Calanques, votre tête peut prendre pour oreiller.

Le monde n’est pas une boîte remplie d’objets, ni une maison remplie de gens. Drôle de maison qui ne cesserait de produire de nouveaux habitants, et dont les murs, le sol et le toit seraient quasi littéralement composés des restes des anciens locataires. Le vivant ne cesse de modifier en retour le milieu dont il émerge, de sorte que la Terre peut être efficacement abordée comme un «quasi-organisme» – selon la proposition du climatologue James Lovelock.

Entre la mer et le karst, de vieilles histoires affleurent parfois à la surface ; encore faut-il avoir les outils pour les lire.

A Port-Miou, la dernière calanque avant Cassis, on peut apercevoir à la surface l’écoulement d’une énorme rivière souterraine. Cette résurgence d’eau saumâtre émane d’une galerie de 400 m² de section (20 x 20m), et coule à un débit de 3000 l par seconde, pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines de milliers de litres en crue. Derrière cette source, se cachent quelques événements géologiques structurants de l’histoire de la Méditerranée – et d’importants enjeux industriels, contemporains cette fois, liés à l’approvisionnement en eau potable.

Sous la direction du karstologue Eric Gilli, géologue et professeur à l’université Paris-VIII, l’hydrogéologue Thomas Cavalera a étudié la résurgence de Port-Miou dans le cadre d’une thèse co-financée par l’État et le Groupe des Eaux de Marseille (SEM) et appuyée par le Conservatoire du littoral.

La résurgence de Port-Miou (panache visible du haut vers le bas)

La résurgence de Port-Miou (panache visible du haut vers le bas)

Pourquoi les Eaux de Marseille ont-elles soutenu ce travail?

Thomas Cavalera : Ces résurgences d’eau douce en milieu marin sont nombreuses en Méditerranée. Il est difficile d’en évaluer la quantité avec précision, mais on estime qu’elles pourraient alimenter 300 millions de personnes. Pour l’instant, les ressources d’eau terrestre ne manquent pas suffisamment pour qu’on s’y précipite, mais disons que cette eau disponible suscite tout de même un certain intérêt.

Combien de temps avez-vous consacré au terrain?

Deux ans. Et donc pas mal de spéléologie. Avec l’aide de plongeurs qui m’ont aidé à placer les appareils de mesure. Un peu en amont de la résurgence, une galerie a été creusée dans la roche pour atteindre la rivière, à un endroit où on peut sortir la tête de l’eau – ce qu’on appelle une « cloche à l’air libre». On atteint cette cloche par une échelle de 50 m environ.

Depuis ma thèse, que j’ai réalisée entre 2003 et 2007, deux thèses en lien avec la résurgence de Port-Miou ont été engagées. La question demeure entière: pourquoi l’eau de cette résurgence est-elle saumâtre et non pas douce? Le travail continue.

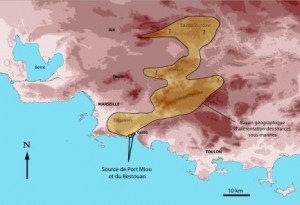

Bassin géographique d’alimentation des sources sous-marines (hypothèse)

Bassin géographique d’alimentation des sources sous-marines (hypothèse)

Pourquoi l’eau de cette résurgence est-elle saumâtre?

Deux hypothèses peuvent être retenues. La première est celle du «biseau salé». L’eau de mer peut pénétrer profondément, par la terre, et se mêler à des nappes d’eau douce, de telle sorte que l’eau qui sort à l’arrivée est saumâtre.

Mais le calcaire est une roche solide et imperméable, qui se prête mal à ce phénomène, plutôt caractéristique des roches poreuses. Il existe une autre hypothèse, qui nous emmène plus loin.

Allons-y.

Le niveau des océans varie selon les variations du climat. Au cours du dernier million d’année, la Méditerranée a connu des différences notables de niveau, jusqu’à plusieurs dizaines de mètres.

Ceci explique par exemple que l’entrée de la grotte Cosquer, occupée avant la fin de la dernière glaciation, soit aujourd’hui largement sous les eaux.

Mais parce qu’elle est fermée, la Méditerranée a également connu des baisses de niveau beaucoup plus spectaculaires, et marquantes d’un point de vue géologique. Avez-vous déjà entendu parler du phénomène spectaculaire qui a eu lieu en Méditerranée il y a 5 millions d’années ?

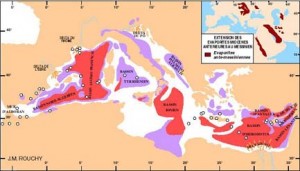

Extension des évaporites messiniennes en Méditerranée. Sel massif, en rouge dans les plaines abyssales © Mnhn

Il y a 5 millions d’années, le détroit de Gibraltar, entre la plaque africaine et la plaque européenne, s’est refermé. N’étant plus renouvelée en eau, la Méditerranée s’est peu à peu asséchée, de sorte qu’elle est descendue à plus de 1000 mètres plus bas que son niveau actuel.

Les réseaux hydrauliques terrestres réagissent et «s’adaptent» aux variations du niveau de la mer. En cas de baisse, les cours d’eau creusent davantage leur lit. Pendant cette période où le niveau de la Méditerranée était très bas, l’ensemble des réseaux hydrographiques s’est reconfiguré, creusant ainsi de nombreuses galeries dans les massifs calcaires.

Jusqu’à ce que Gibraltar s’ouvre de nouveau, et provoque un retour des eaux cataclysmique, en quelques années ou de quelques décennies. La Méditerranée s’est remplie de nouveau, inondant ainsi d’eau de mer les galeries souterraines auparavant creusées par l’eau douce.

On pense que certaines des résurgences saumâtres, comme celle de Port-Miou, proviennent de la rencontre d’une rivière souterraine (d’eau douce) avec l’une des ces galeries d’eau salée.

Cette hypothèse me semble à la fois la plus réaliste et la plus intéressante d’un point de vue géologique.

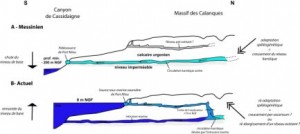

Vous pouvez me faire un dessin ?

Voilà :

Hypothèse de la genèse de la résurgence de Port-Miou (en haut au Messinien ; en bas, l’époque contemporaine)

Hypothèse de la genèse de la résurgence de Port-Miou (en haut au Messinien ; en bas, l’époque contemporaine)

A lire sur le Net

Sur les résurgences d’eau douce en Méditerranée

http://planet-terre.ens-lyon.fr/planetterre/XML/db/planetterre/metadata/LOM-resurgence-eau-douce.xml

Sur la crise messinienne en Méditerranée

http://www.mnhn.fr/mnhn/geo/messinien.html