L orsque l’on parle des critiques de cinéma, on imagine des hommes aux cheveux blancs, éloquents et passionnés, qui connaissent l’histoire du 7ème art sur le bout des doigts, dissertent sur Eisenstein ou Truffaut et débattent de manière docte de la mise en scène ou des choix de cadrages dans le dernier film d’Olivier Assayas.

L orsque l’on parle des critiques de cinéma, on imagine des hommes aux cheveux blancs, éloquents et passionnés, qui connaissent l’histoire du 7ème art sur le bout des doigts, dissertent sur Eisenstein ou Truffaut et débattent de manière docte de la mise en scène ou des choix de cadrages dans le dernier film d’Olivier Assayas.

Les « jeunes reporters » d’Aflam ne correspondent pas vraiment à cette image. Ils ont entre 18 et 25 ans, ont grandi en Algérie, au Portugal ou aux Comores, et n’ont pas eu souvent l’occasion d’aller au cinéma. Ils sont actuellement stagiaires dans les centres de formation Tétraccord et Cieres, dans des cycles de « remise à niveau » concernant les savoirs fondamentaux, et en particulier en français. Mais ils ont pourtant bien voulu jouer, pendant quatre mois, les critiques de films, malgré leurs difficultés en français ou leur timidité à prendre la parole ou la plume.

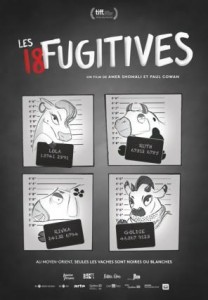

L’atelier s’est articulé autour du cycle« Résistances en Méditerranée » des Ecrans d’Aflam, soit trois films projetés entre décembre 2015 et février 2016, qui évoquent chacun à leur manière le thème de la résistance : Les 18 fugitives de Paul Cowan et Amer Shomali, Et maintenant on va où? de Nadine Labaki et Les jours d’avant de Karim Moussaoui, précédé du court-métrage Light Horizon, de Randa Maddah.

Pour chaque film, Imen, Sofia, Djelloul, Vanessa, Hassani et quelques autres se renseignent d’abord sur le sujet traité et sur le réalisateur ou la réalisatrice, assistent à la projection à la Maison de la région, sur la Canebière, puis interrogent un spécialiste du pays dans lequel se déroule le film – Palestine pour le premier, Liban pour le second et Algérie pour le troisième. Ils écrivent ensuite une petite chronique, pour un journal ou pour la radio, et font la retranscription ou le montage de l’interview réalisée.

Les différentes productions des jeunes critiques sont diffusées simultanément sur les sites Ustaza Paca et Vues sur mer.

Le point d’orgue de cet atelier est cette émission de radio, préparée et enregistrée avec et par Radio Grenouille, et dont les jeunes sont eux-mêmes les animateurs. L’émission a été enregistrée le 21 mars, en présence du réalisateur Régis Sauder, et diffusée sur les ondes de la radio marseillaise quelques jours plus tard. Bonne écoute !

En en prime, voici quelques-unes des productions des « jeunes reporters » d’Aflam…

Nina Hubinet, journaliste et animatrice de l’atelier « Jeunes reporters »

Beit Sahour, un modèle de résistance pacifique

Après chaque projection, les « jeunes reporters » d’Aflam font l’interview d’un spécialiste du pays où se situe le film. Pour Les 18 fugitives, Sofia, Imen, Abderazzak, Vanessa et Djelloul ont interrogé Bernard Botiveau, directeur de recherches à l’Iremam (Institut de recherches et d’études sur le monde arabe et musulman) et spécialiste de la Palestine.

Le film Les 18 fugitives raconte une histoire qui se passe dans le village de Beit Sahour, en Cisjordanie, pendant la première Intifada, à la fin des années 1980. Quel était l’état d’esprit des Palestiniens à ce moment-là ?

Le film Les 18 fugitives raconte une histoire qui se passe dans le village de Beit Sahour, en Cisjordanie, pendant la première Intifada, à la fin des années 1980. Quel était l’état d’esprit des Palestiniens à ce moment-là ?

Quand commence la première Intifada, en 1987, tous les Palestiniens ne sont pas logés à la même enseigne : leur situation est très différente selon qu’ils vivent à Gaza, en Cisjordanie ou à Jérusalem. Ils n’ont pas la même vie quotidienne. Mais il y a une constante : les gens qui déclenchent le soulèvement ont moins de 20 ans. Ils étaient à peine nés lors de la guerre de 1967, quand Israël a occupé l’ensemble du territoire d’Israël et Palestine. Ils ont grandi en éprouvant ce qu’était l’occupation directe par un pouvoir politique totalement étranger, alors qu’avant la Cisjordanie était administrée par la Jordanie, et Gaza par l’Egypte. Donc en 1987, il y avait un réel épuisement. D’abord en raison du manque total d’autonomie : les Palestiniens dépendaient du pouvoir israélien pour tout. Par exemple, comme on le voit dans le film avec le lait, presque tous les produits vendus dans les magasins étaient importés d’Israël… Et puis il n’y avait plus d’argent, pas assez de travail, et surtout on ne pouvait pas bouger comme on voulait, on était contrôlé en permanence. Donc il y a eu une sorte de ras-le-bol général chez les Palestiniens qui s’est exprimé par l’Intifada.

Quelle est la différence entre la première et la deuxième Intifada ?

La première Intifada vient en conclusion d’une première phase d’occupation totale de la Palestine. Tout le territoire est contrôlé par les Israéliens, mais aussi la police, les impôts, l’administration… Si on veut un papier pour un acte médical, ou pour inscrire ses enfants à l’école par exemple, on est obligé de passer par un fonctionnaire israélien. Donc il y a une révolte contre cette situation. Lors de la seconde Intifada, en 2000, c’est différent parce que ça se passe après les accords d’Oslo, qui ont été signés en 1993. A partir de là, on est entré dans une nouvelle période, une période d’autonomie qui est censée déboucher sur la proclamation d’un Etat palestinien cinq ans plus tard. Ce qui a totalement échoué… Mais en 2000, sept ans après les accords d’Oslo, une nouvelle négociation commence pour essayer de mettre un terme à cette situation d’incertitude et pour avancer vers la proclamation d’un Etat palestinien. Donc Israéliens et Palestiniens se retrouvent notamment aux Etats-Unis tout le mois de juillet 2000 pour discuter, mais c’est un échec, pour différentes raisons. Et à ce moment-là on sent qu’il n’y aura pas d’Etat palestinien dans l’immédiat… Au même moment, en septembre 2000, Ariel Sharon, une figure de la droite dure israélienne, vient prier sur ce qui est le mont du Temple pour les juifs – l’esplanade des mosquées pour les musulmans, au milieu d’une troupe d’un millier de soldats israéliens. Et c’est évidemment considéré comme une provocation, étant donné que les lieux saints ont été « répartis » et réservés aux différentes communautés par des accords internationaux, qui n’autorisent pas les Israéliens à venir prier à cet endroit. Donc cette action déclenche tout de suite une révolte palestinienne, qui est de plus grande ampleur que celle de 1987. Et cette fois ce n’est pas une « révolte des pierres », mais une révolte armée, qui fera plusieurs milliers de victimes dans les années suivantes.

En 1987, la résistance du village de Beit Sahour est-elle une exception ?

En 1987, la résistance du village de Beit Sahour est-elle une exception ?

Ce n’est pas du tout une exception. Comme on l’a vu dans le film, il y avait un commandement national unifié qui organisait toutes les opérations de résistance lors de la première Intifada. Donc on pouvait trouver différentes actions de rébellion à Naplouse, Bethléem, Ramallah, Gaza… Mais cette forme-là de résistance choisie par Beit Sahour semble avoir été originale. La désobéissance civile existait dans d’autres villes de Palestine, mais Beit Sahour a été une sorte de laboratoire d’expérimentation dans ce domaine. Il y avait une sorte de réflexion sur comment la société peut s’organiser dans un contexte de guerre, quand on est cerné, encerclé, et qu’il faut survivre dans ces conditions. L’importance des vaches et du lait devient une sorte de métaphore de ce dispositif dans le film, mais il n’y a pas que ça, on voit aussi des gens qui font des potagers, commencent à élever des poulets… Ils s’organisent de façon à être presque autarciques. L’autarcie totale est une utopie, mais on peut devenir autonomes sur beaucoup de points, et ils ont plutôt bien réussi cette opération, puisque l’expérience de Beit Sahour demeure aujourd’hui un modèle en matière de désobéissance civile.

Ce type d’organisation globale a-t-il perduré après la première Intifada ?

Non, les comités de résistance ont disparu avec les accords d’Oslo. Ils étaient l’expression de l’OLP dans les territoires palestiniens, mais ils avaient en même temps une autonomie très importante vis-à-vis de l’OLP qui ne plaisait pas beaucoup à Yasser Arafat et ses dirigeants. Cette structure-là a disparu avec les accords d’Oslo et elle a été remplacée par l’administration de l’Autorité palestinienne. La base de cette administration s’est d’ailleurs bâtie à partir de ces comités locaux de résistance et en s’appuyant sur un ensemble d’ONG palestiniennes qui avaient un rôle social très important. Et les gens qui étaient actifs dans ces comités ont continué à agir dans les ONG qui ont continué leurs activités ou alors au sein de partis politiques qu’ils ont créés à ce moment-là.

Selon vous, pourquoi le réalisateur a choisi de représenter les vaches comme des êtres humains ?

C’est probablement une métaphore : les animaux permettent de poser des questions de manière plus directe, plus imagée, et des situations complexes deviennent alors plus faciles à comprendre. Cette forme de représentation mobilise plus l’attention aussi. Il n’y a évidemment pas de comparaison directe avec les humains : les vaches restent les vaches mais c’est un moyen de suggérer des choses. Ce procédé a aussi beaucoup été utilisé en littérature. Comme dans le livre de Georges Orwell, La ferme des animaux, dans lequel les animaux représentent les humains, et qui pose le problème du débat politique pluraliste dans une société démocratique, et de la dérive possible vers le totalitarisme.

Pourquoi les habitants de Beit Sahour ont voulu acheter des vaches alors qu’ils avaient des chèvres et des moutons, et donc du lait ?

Il est vrai que dans le mode d’alimentation des Palestiniens, on utilise beaucoup plus le lait de chèvre et de brebis que le lait de vache, comme dans beaucoup de pays méditerrannéens. Mais la société et les modes de consommation ont évolué, et les besoins en lait de vache ont augmenté, ne serait-ce que pour faire des yaourts commercialisables… Donc déjà à cette époque, les Palestiniens, qui traditionnellement n’élèvent pas de vaches, étaient obligés de s’approvisionner via la compagnie israélienne de production de lait. Et c’est pour mettre un terme à cette dépendance que les habitants de Beit Sahour ont décidé d’acquérir des vaches. Le paradoxe c’est qu’ils ont dû acheter ces vaches à un kibboutz israélien, ce qui montre une nouvelle fois l’interdépendance des deux économies.

Après les accords d’Oslo, les Israéliens ont réussi à reprendre le contrôle sur ce commerce du lait. Mais l’élevage de vaches existe encore en Palestine aujourd’hui, donc ça reste une réussite de la lutte menée par les Palestiniens à cette époque.

A Beit Sahour, la majorité de la population est chrétienne. Est-ce que cela a joué un rôle dans ces actions de résistance pacifique ?

A Beit Sahour, la majorité de la population est chrétienne. Est-ce que cela a joué un rôle dans ces actions de résistance pacifique ?

Je pense que cela n’a rien changé, puisque des musulmans ont tout autant participé à la désobéissance civile, comme on le voit dans le film. Simplement, il a probablement été plus facile d’organiser certaines actions parce que les gens se connaissaient. Mais ils ne se connaissaient pas parce qu’ils étaient chrétiens, mais parce qu’en Palestine on est toujours apparenté à une famille élargie. Shomali, Andouni, Nassar, ce sont des noms que l’on entend tout le temps, ils font partie des 8 ou 10 grandes familles auxquelles tout le monde appartient. Donc on se situe par rapport à ces familles-là, dont certaines sont musulmanes et d’autres chrétiennes. Evidemment il y a des solidarités à l’intérieur de ces familles, et il est plus facile de mettre en place des actions clandestines en s’appuyant sur ces réseaux familiaux. Mais cette désobéissance civile était vraiment l’émanation de l’ensemble de la population, les chrétiens comme les musulmans. On le voit d’ailleurs avec l’épisode des « drapeaux » palestiniens formés avec du linge qui sèche aux fenêtres : c’est vraiment la cause nationale qui fédère tout le monde.

Et d’ailleurs jusqu’à aujourd’hui, il n’y a pas cette distinction communautarisée dans la population qui existe davantage dans les pays voisins. Même si la montée de l’islamisme au niveau régional fait changer les choses, et que la situation n’est pas la même à Gaza et en Cisjordanie bien sûr… Mais globalement l’élément national reste extrêmement important pour les Palestiniens, y compris à Gaza.

A la fin du film, le réalisateur imagine que le seul veau « rescapé » du troupeau de Beit Sahour vivrait aujourd’hui en ermite dans le désert… Faut-il y voir une métaphore de la jeune génération palestinienne actuelle, beaucoup plus désabusée et désespérée qu’en 1987 ?

Oui certainement… D’autant plus qu’Amer Shomali, le réalisateur, doit être désabusé lui-même. Il correspond à une génération de Palestiniens qui ne croit plus à des solutions au conflit. D’autre part, comme il le raconte dans le film, sa famille s’était réfugiée en Syrie en 1948, et vivait dans le camp de Yarmouk, à Damas. Or ce camp a été ravagé par la guerre civile syrienne, 90% de ses habitants ont fui, ils sont redevenus des réfugiés… C’est donc une raison supplémentaire pour lui de ne pas croire dans les politiques des régimes arabes – a forciori celle d’un régime sanguinaire comme celui des Assad, qui pour beaucoup n’ont fait qu’amplifier les problèmes des Palestiniens.

Propos recueillis par Sofia et Djelloul, mis en forme par Nina

Imen est une jeune Algérienne, arrivée en France il y a deux ans, qui suit actuellement un stage de remise à niveau sur les savoirs fondamentaux – dont le français – au centre de formation Tétraccord. Ecrire en français est loin d’être facile pour elle, mais elle a fait l’effort de produire ce premier article sur le film « Les 18 fugitives ».

Beit Sahour à la rencontre des vaches

Les 18 fugitives est un film documentaire qui nous raconte comment les habitants de Beit Sahour, un village de Palestine, ont décidé d’acheter des vaches pendant la première Intifada. Cela leur a permis de produire leur propre lait et d’être plus indépendants par rapport à Israël.

Dans le village de Beit Sahour, les habitants aiment boire du lait de vache alors qu’ils n’ont que des chèvres et des moutons. Un jour, ils décident d’acheter des vaches et ils les cachent dans un endroit secret pour que l’armée israélienne ne les voit pas. Mais les soldats l’apprennent et ils décident de les chercher. Ils rentrent dans toutes les maisons, et ne trouvent rien.

Puis des affrontements éclatent entre les Palestiniens et les soldats israéliens. Alors les habitants lancent des pierres sur les soldats pour qu’ils partent et qu’ils arrêtent de tirer. L’armée continue à tirer et à courir derrière les Palestiniens qui sont obligés de se cacher. Mais certains se font tuer.

A la fin du film, les quatre vaches rescapées sont amenées dans un autre village et les activistes palestiniens qui n’ont pas été tués se cachent dans la campagne pendant plusieurs mois.

L’histoire de Beit Sahour est un exemple de résistance face à la colonisation israélienne. A l’époque les Palestiniens avaient l’espoir de chasser les Israéliens de leur terre. Malheureusement ils n’ont pas réussi et peu des choses ont changé jusqu’à maintenant. Alors le peuple palestinien est triste, il rêve toujours d’être libre comme les autres peuples qui ne sont pas en guerre, et que leurs enfants puissent aller à l’école normalement, pour apprendre à lire et à écrire. Ils rêvent aussi que l’armée israélienne fasse la paix avec eux et que leur pays soit reconnu par tout le monde. Le pire, c’est qu’ils ont le sentiment que personne ne les aide à combattre l’injustice qu’ils subissent.

Article rédigé par Imen Himeur

A propos d’Aflam

Aflam est une association née en 2000 de l’intérêt commun de Marseillaises et de Marseillais pour les cultures arabes à travers l’image et le cinéma.

Trois préoccupations guident le travail d’Aflam :

-accueillir, faire découvrir et se rencontrer des oeuvres cinématographiques, des réalisateurs, des professionnels du cinéma et des publics

-intervenir tout au long de l’année au sein des quartiers, des établissements scolaires et des centres sociaux afin de solliciter de nouveaux publics

-transmettre aux jeunes l’amour du cinéma

Pour plus d’infos, consultez la page facebook d’Aflam et leur site !

Contacts Aflam

42 rue Saint Saens, 13001 Marseille

04 91 47 73 94

communication@aflam.fr

Partenaires d’Aflam sur les ateliers « jeunes reporters »