Clair Rivière est un des lauréats du concours « Jeunes Journalistes en Méditerranée ». Son reportage l’a conduit en Algérie, questionnant les responsabilités françaises dans un des nombreuses stigmates qui meurtrissent encore le pays.

Pendant la guerre d’Algérie, l’armée française a posé des millions de mines antipersonnel le long des frontières du pays. Ces engins mutilent encore aujourd’hui.

Le bruit de l’explosion, Kada Reyreyene ne s’en souvient pas. Mais avant de s’évanouir, il a vu qu’il y avait du feu. Ce n’est que le lendemain, quand il s’est réveillé à l’hôpital de Tlemcen, qu’il s’est découvert avec une jambe en moins. « J’étais comme un arbre qui grandissait, et d’un seul coup, une branche de cet arbre a été coupée », confie, aujourd’hui, ce vieil homme à la jambe de bois.

A l’époque de l’accident, Kada avait à peine 21 ans. C’était quelques mois après l’indépendance, à la fin de l’année 1962. A quelques kilomètres de la frontière marocaine, dans la région de Maghnia, il marchait simplement sur une route, avec sa famille, quand « subitement », il a senti l’explosion. « Après, les gens avaient peur de marcher sur cette route… » Quant à Kada, il était ainsi devenu l’une des premières victimes civiles des mines antipersonnel françaises de la guerre d’indépendance. Une victime parmi des milliers. Et certainement pas la dernière.

Car aujourd’hui encore, le long des frontières algériennes, il arrive qu’une détonation impromptue brise le silence de la campagne. Souvent, c’est un berger, un paysan ou un enfant qui vient de poser le pied sur une mine antipersonnel. Fréquemment, c’est la mutilation. Parfois, c’est la mort. Toujours, c’est un cadeau posthume de la colonisation.

« Surveiller les frontières »

En mars 1956, le Maroc et la Tunisie obtiennent leur indépendance. Très vite, ces deux pays deviennent une base arrière de choix pour les indépendantistes algériens du Front de libération nationale (FLN). Deux ans plus tôt, ils ont déclenché l’insurrection armée contre le colonisateur français et signé le début de la guerre d’Algérie. De l’autre côté des frontières, à l’abri des très puissantes troupes coloniales, ils créent des camps d’entraînement militaires pour les volontaires. Ils se réfugient. Ils importent des armes destinées aux combattants des maquis, à l’intérieur de l’Algérie.

Côté français, « on constate rapidement que [leur] armement se développe : le fusil de guerre remplace petit à petit le fusil de chasse ; les explosifs et pétards de fortune se transforment en dynamite, écrira plus tard le général Jean Delmas. Il faut donc surveiller les frontières terrestres afin d’en interdire, sinon d’en limiter, les passages. »

Pour ce faire, il est décidé d’établir, à chaque frontière, d’impressionnants barrages. Electrifiés et minés, ils courront sur plusieurs centaines de kilomètres, de la mer au désert. Côté marocain, les travaux commencent dès 1956. L’année suivante, ils débutent côté tunisien. De plus en plus hermétiques au cours des années, ces fortifications seront connues du grand public français sous les noms des « barrages de barbelés », ou encore « ligne Challe » et « ligne Morice ». Les combattants de l’Armée de libération nationale (ALN, branche armée du FLN) les surnommeront « les jardins de l’enfer ».

« Voici la frontière algéro-tunisienne » – Cinq Colonnes à la Une, 6 mars 1959 (source : INA)

« C’était votre pied qui déclenchait le désastre »

« Nappes de barbelés d’une largeur de quatre mètres, haie centrale de 2 m 40 de hauteur électrifiée à 5 000 volts, chemins de ronde intérieur et extérieur et champs de mines » : c’est ainsi que les décrira l’historien Charles-Robert Ageron, en se basant sur les plans de l’état-major français. Par endroits, « l’obstacle était discontinu : des chaînes-radars, jumelées ou non à des sections d’artillerie, couvraient des zones interdites permettant de repérer toute intrusion nocturne et d’ouvrir le feu par canons à tir rapide déclenché au vu des images radar. Derrière le barrage, des postes en quinconce abritaient les troupes de surveillance : infanterie et éléments blindés dits de « la herse mobile ». Celle-ci exerçait notamment avec ses projecteurs électriques une surveillance permanente de nuit le long des barrages. De jour et en cas de nécessité, elle pouvait alerter des hélicoptères et des avions. »

En résumé, « les combattants de l’ALN avaient l’embarras du choix des procédés de la mort », écrira l’ancien indépendantiste Amar Boudjellal, qui participa à des tentatives de franchissement des barrages – des opérations périlleuses vouées à fournir des hommes et des armes à la résistance intérieure algérienne. « Soit être grillé par l’électricité (…), soit recevoir des éclats d’un obus d’artillerie, soit recevoir des éclats d’une roquette ou d’une balle 12,7 mm de l’avion ou l’hélicoptère de combat. »

Et puis, il y avait les mines : « C’était un poison mille fois plus dangereux quand il devenait une idée fixe, qu’un objet plus ou moins grand qui, en éclatant, vous scie les jambes ou vous disperse en morceau. Quand on avait vu un compagnon tué par une mine, n’importe quel autre outil de guerre devenait un jouet, un engin banal (…). Il y avait cette fatalité qui pouvait attribuer votre mort à votre propre action. C’était votre pied qui déclenchait le désastre et non quelques ennemis tapis dans le noir. »

« L’armée française a truffé de mines toutes les zones du pays que nous devions traverser. Des dizaines de millions d’engins de ce genre ont été plantés dans le sol le long des frontières sur des centaines de kilomètres. Les plus redoutables n’étaient pas celles qui atteignaient le plus grand nombre de compagnons – les bondissantes qui, propulsées par un ressort, jaillissaient du sol pour exploser à mi-hauteur d’homme – mais ces petits bouts de mort, les mines encriers qui ciblaient chacun de nous. Les soldats français ne cessaient pratiquement jamais, pour se protéger de nous, de créer de nouveaux champs de mines. Plus il y en avait, plus ils pensaient que nous n’aurions jamais la folie de nous y risquer. Mais nous nous y risquions chaque nuit. »

« Arrêtons le massacre ! »

Militairement parlant, les barrages sont pourtant un succès pour l’armée française. Le nombre de franchissements diminue. La résistance intérieure manque donc d’armement et d’hommes formés. Elle est, de plus, laminée par les opérations de ratissage menées par l’armée française dans le cadre du plan Challe.

En fait, l’ALN extérieure (l’armée des frontières) renonce peu à peu à franchir les barrages : malgré des efforts de courage et d’ingéniosité – le creusement de tunnels pour passer sous les barrages, par exemple – les tentatives aboutissent rarement. Elles sont souvent très coûteuses en hommes, affirme Amar Mohand-Lanser, historien au Crasc (Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle), à Oran. « J’ai trouvé dans les archives une lettre écrite par un officier de l’ALN, en Tunisie, au GPRA (Gouvernement provisoire de la République algérienne). Il disait : « Arrêtons le massacre ! Parce que quand on envoie 100 combattants de Tunisie, seuls trois arrivent, ou personne. » Donc il leur a dit : « N’envoyons pas nos enfants, changeons de stratégie. » »

C’est ce que fera le FLN, en réorientant son combat « vers le politique, vers la diplomatie, notamment avec un travail de sensibilisation et d’impact sur l’opinion publique européenne, notamment française, avec les intellectuels, les syndicalistes, les étudiants, mais aussi dans les autres pays, notamment les pays nordiques et en Amérique. » Et c’est certainement ainsi, bien plus que sur le terrain purement militaire, que le FLN parvint finalement à ses fins.

« Ejecté du pouvoir »

En juillet 1962, la guerre est terminée. Mais les barrages n’ont pas fini leur œuvre. Ils vont avoir des conséquences directes sur la vie politique de l’Algérie indépendante, qui débute de manière tumultueuse, avec ce que les historiens appellent la crise de l’été 1962.

Une crise de pouvoir, au sein du FLN, avec, notamment, une lutte entre les chefs de la résistance intérieure (affaiblie par huit ans de guerre contre les Français) et les dirigeants de l’ALN extérieure qui, à l’abri des frontières et des barrages qu’elle a peu à peu renoncé à franchir, a pu se renforcer considérablement. La confrontation tourne à l’avantage de cette dernière. Le premier président de l’Algérie indépendante sera donc Ahmed Ben Bella, un civil « à la tête d’une alliance dont le segment le plus important est cette armée des frontière. Mais trois ans après, cette dernière l’éjectera du pouvoir ». Son chef, le colonel Houari Boumédiène, deviendra le deuxième président de l’Algérie indépendante. Depuis lors, le pays a toujours été dirigé par des militaires…

« Ils n’avaient pas les plans ! »

Pendant qu’à Alger, on se bagarre pour régner sur le pays tout juste indépendant, aux frontières, les mines continuent de sauter. Les paysans sont privés de milliers d’hectares de terre cultivable, des bergers risquent leurs vies dans les pâturages. Il faut déminer.

Dessin de Mohammed Habib L., 9 ans, habitant de la wilaya de Nâama, près de la frontière marocaine. Ce dessin a été réalisé dans le cadre de séances de sensibilisation aux risques des mines antipersonnel pour les enfants des zones à risque. Il a été publié dans le recueil La Mine antipersonnel… de maux en mots (éd. Kaiser, 2013).

La tâche est colossale. D’une source à l’autre, les chiffres varient considérablement, mais selon l’estimation la plus répandue dans la presse algérienne, les mines françaises seraient alors près de onze millions. En 1965, El Djeich, le journal de l’armée, affirmait que le déminage avait commencé pendant la guerre d’indépendance, dès 1958. Cependant, certaines de ces mines, « extraites, étaient utilisées par l’ALN contre l’ennemi : c’est ce que l’on appelle communément du contre-minage ».

Le véritable déminage commence à l’indépendance. « A cette époque, les Algériens ont eu recours à des sociétés étrangères spécialisées dans le domaine, indique Youcef Menasria, historien à l’université de Batna. Ils ont fait appel à des sociétés italiennes, aux Soviétiques et bien sûr au jeune génie algérien pour éliminer ces mines. Mais à vrai dire, ils n’avaient pas de plans… » Les plans des zones minées, c’était l’armée française qui les avait. Et elle ne les a fournis officiellement à l’Algérie qu’en… 2007. Quarante-cinq ans après l’indépendance.

De l’avis général, ces plans, pas forcément exhaustifs, n’ont finalement servi à rien, car de toute façon, avec le temps, les mines bougent. « La terre et les couches supérieures du sous-sol vivent et s’animent sous l’action de la nature, écrivit l’ancien colonel Amar Boudjellal qui, en 1968, fut nommé responsable du génie spécialisé dans les opérations de déminage le long de la frontière ouest. Les pluies abondantes, les glissements de terrain, les inondations et les eaux de ruissellement déplacent les mines ensevelies. Un ou deux ans après leur mise en place, elles ne sont plus à l’endroit où vous les aviez mises. Dix ans après, elles en sont à un ou plusieurs mètres : vingt ans après, nul ne peut prétendre qu’elles sont ici ou là. »

« 75 % »

Pendant la décennie noire des années 1990, le déminage a été interrompu. Pire, l’armée algérienne et les terroristes islamistes qu’elle combattait ont miné d’autres zones du territoire. Mais les opérations de nettoiement, dangereuses, ont repris au cours des années 2000. Elles se poursuivent encore aujourd’hui, jusqu’en 2017, a priori. « Un total de 7 646 mines datant de la période coloniale ont été découvertes et détruites durant le mois d’août 2015 », écrivait ainsi l’APS, l’agence de presse officielle algérienne, en septembre dernier.

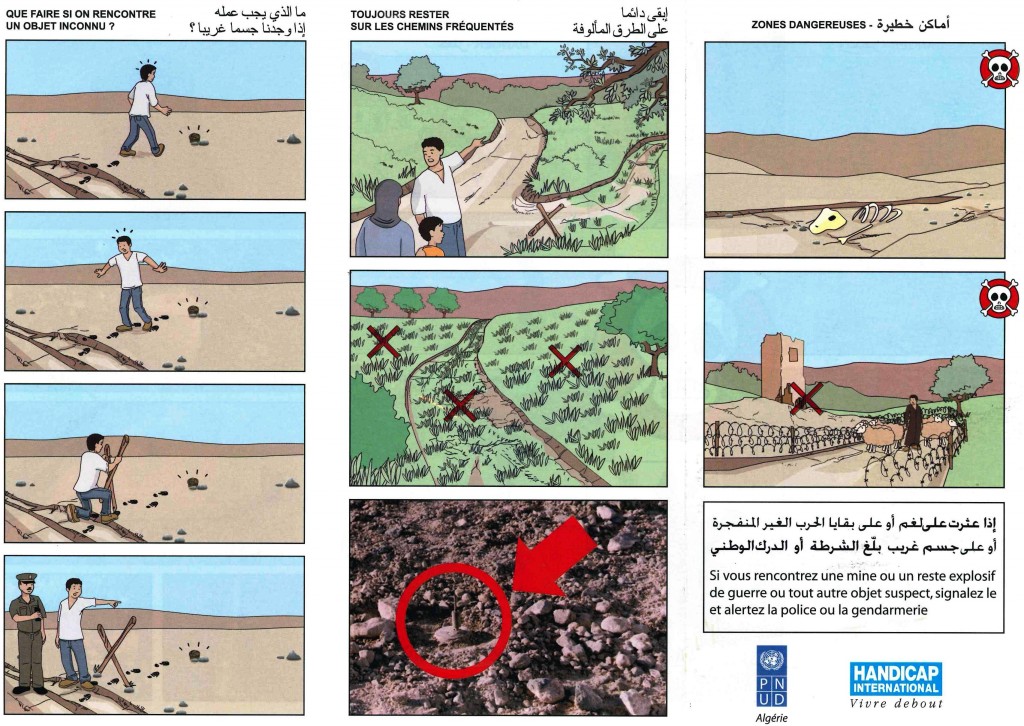

A l’été 2014, le quotidien El Watan affirmait qu’environ 9 millions de mines avaient été mises hors d’état de nuire depuis 1963. « On estime aujourd’hui que plus de 75 % des mines antipersonnel ont été éliminées », indique pour sa part Aude Bumbacher, chef de mission de l’ONG Handicap International en Algérie. Ce qui veut dire qu’il en reste encore beaucoup… Mais comment s’en étonner ? « Même en France, rappelle l’historien Amar Mohand-Amer, on trouve encore des bombes de la Seconde Guerre Mondiale, jusqu’à l’heure actuelle. Donc la guerre est terminée depuis plus de cinquante ans mais ses effets sont là. »

« Ramasser des escargots »

Le sentiment d’injustice, lui aussi, est encore là. « Moi, j’étais un civil, nous, les victimes, nous sommes des innocents, lance Kada Reyreyene, 73 ans aujourd’hui, dont 52 sur une seule jambe. On n’a pas pris les fusils pour combattre la France, nous ne sommes pas des fellaghas, donc nous n’avons rien demandé, ni à la France ni à l’Algérie. Et c’est la France qui est venue pour nous causer ce handicap. » Il insiste : « [Dans la région], les victimes sont tous des villageois. Ils sortaient pour ramasser des escargots, pour cueillir les fruits… Donc ils n’ont pas fait la guerre. Ils se promenaient et ils ont été victimes des mines antipersonnel. »

Combien de victimes, au fait ? Précisément, personne n’en sait rien. Depuis l’indépendance, « pas moins de 3 236 personnes ont péri après avoir marché sur une mine, tandis que 3 526 autres perçoivent des pensions pour invalidité », a affirmé en 2009 le journal le Soir d’Algérieen citant une source officielle. Sans préciser ses sources, le quotidien Liberté évoquait, quant à lui, en 2012, « 3 000 à 4 000 morts et 80 000 blessés ».

En 2009, une étude du Crasc (Centre de recherche en anthropologie sociale et culturelle) faisait état d’un total de 140 accidents pour les années 2006 et 2007, dans les régions frontalières. Elle pointait une tendance à la baisse : « Sur l’ensemble des victimes identifiées par l’enquête, 44 % [ont été touchées] dans les années 1960, 30 % dans les années 1970, 13 % dans les années 1980, 8 % dans les années 1990 et 3 % dans les années 2000. »

Cependant, l’étude montrait aussi une recrudescence des accidents dans les régions de Nâama et Béchar, où d’importants travaux d’infrastructures étaient alors en cours. La construction d’une ligne ferroviaire aurait joué un rôle clé, puisqu’elle a entraîné l’ouverture de carrières et l’afflux de personnes dans des zones minées habituellement vides… La pluviométrie abondante, en générant une bonne récolte de truffes, aurait également eu sa part de responsabilité, puisqu’elle aurait poussé des amateurs de champignons à s’aventurer plus loin hors des sentiers battus.

Le dernier accident mortel documenté par la presse algérienne remonte à 2011 : il s’agissait d’un garçon âgé de 10 ans.

« Cauchemars »

« Les victimes, en particulier les personnes d’un âge avancé, restent encore envahies par les images en lien avec la scène de la déflagration, racontait l’an passé la psychologue Nalia Hamiche, en charge d’un programme d’écoute et de suivi des victimes, au journal El Watan. D’ailleurs, dans leur discours, la notion du temps est figée puisqu’elles racontent la scène comme si elle venait d’avoir lieu ! Les victimes continuent à faire des cauchemars de la scène, à être envahies par des émotions. (…) Le traumatisme est bien présent et se décline sous différentes formes. Souvent, les signes du traumatisme sont présents avec des décompensations psychiques (dépression, mélancolie, tentatives de suicide) et/ou décompensations somatiques (HTA, diabète, psoriasis). »

Et puis, il y a la précarité. Kada Reyreyene reçoit de l’Etat algérien une pension d’invalidité de l’équivalent de 100 euros. Le montant maximum, pour les victimes reconnues invalides à 100 %, est de 18 000 dinars, soit moins de 180 euros mensuels. Ce qui représente peu ou prou le salaire minimum, mais ne préserve pas de la pauvreté. Ni de l’exclusion sociale, dans un pays où l’adaptation de l’espace public et du monde du travail aux situations de handicap est encore balbutiante. « L’Algérie ne nous a pas donné nos droits », estime-t-il.

« Dans les propos [des victimes], on ressent un besoin vital d’être reconnu comme tel, ajoutait la psychologue Nalia Hamiche. Pour elles, la reconnaissance du statut de victime devrait se faire par l’agresseur et non par l’Etat algérien. Les victimes expriment cela clairement : ‘‘C’est à la France de nous dédommager. C’est elle qui a fait que je sois handicapé à vie, que mon avenir soit sapé et non pas l’Algérie’’ ; ce sont là les propos d’une victime rencontrée à Souk Ahras.»

Ceux de Kada Reyreyene vont dans le même sens : « A la base, nous étions français. Et puis subitement, il y a eu la guerre. Je n’ai pas fait la guerre, après l’indépendance j’ai été victime des mines antipersonnel. Je me sens comme floué. Je demande à la France de nous aider, de nous donner nos droits, parce que nous sommes des victimes de la France. De la guerre de la France. »

Clair Rivière

(édité par Simon Morin)

Les propos attribués à Kada Reyreyene ont été traduits de manière instantanée par le journaliste Chahreddine Berriah. Celui-ci a parfois légèrement modifié ou contextualisé le propos original.